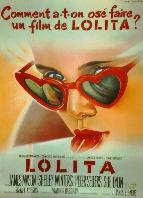

Lolita

Un film de Stanley Kubrick, Grande-Bretagne, 1962

Lolita... Le roman de Nabokov au parfum de scandale, le film de Kubrick qui en est adapté (par l'écrivain lui-même) sont devenus si célèbres que leur image finit par dépasser et malheureusement par faire oublier leur essence. Pourtant, jamais le génie d'un réalisateur ne se sera autant exprimé dans un film aussi simple. Histoire classique (et donc devenue un classique, en un temps record), quotidien banal bien que tragique, décors de tous les jours, rien ne prête à un déchaînement visuel ou à une imagination débordante. Comme les autres films présentés en ces lieux le montrent, j'ai tendance à être attiré par l'originalité, voire le délire. Kubrick lui-même a fait des films bien plus grandioses, plus spectaculaires. Orange Mécanique est plus provocant et plus novateur, Barry Lyndon plus propre et mieux léché, malgré la lumière naturelle. Pourtant, ils n'atteignent pas le degré de perfection de Lolita. Nul besoin de grands effets, seulement la patte du maître.

Ce film est une merveille où chaque scène relève du génie. Ne parlons même pas de l'ouverture, le dénouement anticipé, qui donne lieu à un numéro incroyable de Peter Sellers, et qui se clôt par la future image de fin, celle qui porte deux balles fatales à une société hypocrite (représentée par un tableau d'art classique), l'une pour la fausseté de l'esprit, l'autre pour les mensonges du cœur. Très rapidement dans le film, deux scènes montrent deux facettes opposées et complémentaires du génie cinématographique. La première, celle du drive-in, qui dure peut-être une quinzaine de secondes, mais qui est d'une efficacité rare, avec une grande économie de moyens. La seconde, la séquence du bal, est plus longue, plus complexe, et met en scène une foule de protagonistes et de figurants. C'est un véritable tourbillon, éblouissant de virtuosité, filmé avec une dextérité et une précision époustouflantes. Les incessants passages devant la caméra en font un ballet, d'une richesse visuelle telle que le spectateur, emporté par le rythme, ne peut que constater son impuissance à tout suivre... Exactement comme le personnage principal, qui ne décèle pas dans une rencontre passée pour lui insignifiante celui qui sera la cause de tous ses malheurs. C'est une scène où les battements de cœur sont plus rapides que le cerveau, tout le contraire de celle du drive-in, où, paradoxalement malgré le laps de temps très court, le jeu de séduction, donc la réflexion, prend le pas sur l'émotion, le jeu de réflexes n'ayant en réalité rien de machinal.

Les personnages sont tous interprétés à la perfection, le héros (James Mason, alias Humbert Humbert) bien sûr dans son aveuglement et sa passion maladive, mais aussi Charlotte Haze (jouée par Shelley Winters) dans son amour profondément sincère, qui croit naïvement pouvoir revivre chez le premier venu une relation perdue à jamais par la mort de son mari. Quant à Quilty, ce personnage excentrique qui va comme un gant à Peter Sellers, c'est lui-même un comédien, qui s'est dérobé aux revers et aux trahisons que subissent les autres personnages en faisant de sa propre vie un simple jeu, de façon à toujours en conserver la maîtrise (ou à le croire, cf la partie de ping-pong : il donne cette excuse pour continuer à servir, et quand son adversaire absent renvoie par inadvertance la balle, c'est lui qui perd le point, incapable de réagir. Preuve qu'il perd en fait tout contrôle à partir du moment où il n'est pas maître du jeu). Mais cette façade requiert des efforts de tous les instants, et ce n'est qu'à ce prix qu'il ne paraît pas souffrir des mêmes maux. C'est dans son discours le plus manipulateur, pour Humbert sur la terrasse de l'hôtel, qu'il révèle ses faiblesses. Son discours sous-jacent est à prendre à contresens. L'identification est inversée : ce n'est pas lui qui confesse ou qui remet dans le droit chemin, c'est lui qui se confesse. il feint d'expliquer à son interlocuteur qu'ils sont tous deux des gens "bien comme il faut" (pour mieux pointer du doigt le péché qu'il va commettre), mais son aveu sous-jacent est que lui aussi est un être normal, c'est-à-dire non pas quelqu'un de bien sous tous rapports, mais un type comme tout le monde, à la fois victime et coupable de ses désirs.

Victime et coupable, tous le sont, y compris le cœur du problème, Lolita... Ce nom est aujourd'hui devenu un lieu commun, un personnage-type, mais il n'a rien de simple. Humbert Humbert comprend parfaitement sa dualité, il l'écrit dans son journal, mais il n'en saisit pas les conséquences. Oui, Lolita est un être duel, à un point dont elle-même n'a même pas conscience. Elle ne pense pas à mal en trompant tout son monde, car il s'y laisse entraîner de plein droit par son insouciance. Dans ce rôle de corruptrice candide, sans la moindre once de machiavélisme, Sue Lyon était tellement parfaite qu'elle ne put jamais interpréter d'autre personnage, jamais se défaire de cette image. Son unique autre rôle fut celui d'une lolita-bis dans La nuit de l'iguane de John Huston, et sa carrière se résuma à cela.

Quel bilan dresser de ce film ? Trois destins tragiques, et un seul acceptable : celui de l'héroïne-titre. Celle qui a amené trois personnes à leur perte n'aspire qu'à une vie simple et révèle son admiration pour la bonté, dont son mari est une incarnation presque trop parfaite. Un conte moral, finalement, pour un "film sur la dépravation", comme le considèrent sans doute ceux qui se croient tellement normaux qu'ils n'aiment pas qu'on s'adresse à eux de cette façon : "You and I are just normal people"...