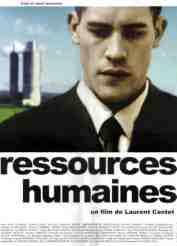

Ressources humaines

Un film de Laurent Cantet, France, 1999

Tout frais émoulu d'une grande école de commerce, un fils d'ouvrier revient effectuer son stage de fin d'études dans le service des Ressources Humaines de l'usine où travaille son père. Il y est chargé de réfléchir à l'application de la réduction du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaires. Mettant à profit ses connaissances, il s'attelle à la tâche avec le plus grand soin de l'intérêt général. Jusqu'au jour où il apprend que son père pourrait être une des victimes d'un nouveau plan social.

Le monde de l'entreprise, voilà un univers rarement exploré au cinéma, si l'on excepte du moins son utilisation caricaturale. Dans Ressources humaines, le trait est heureusement plus fin. Loin de toute ostentation douteuse, ce film montre le réel avec une ardeur et une justesse qui ne peuvent laisser indemnes. Laurent Cantet est un cinéaste social dans le sens le plus noble du terme. Il ne cherche pas à être démonstratif, il est vrai. L'austérité apparente du film n'est que le reflet de ce souci de vérité, mais elle est transcendée par la culmination du drame social.

On retrouve ce réalisme dans la distribution, puisque les acteurs sont tous des amateurs, recrutés à l'ANPE, qui jouent dans le film un rôle similaire à celui qu'ils tiennent dans la vie professionnelle. Tous, sauf un, Jalil Lespert, l'unique acteur de métier, pour jouer le fils. Ce choix peut être discuté, mais il est pourtant parfaitement justifié si on y pense. L'étudiant comme le comédien ont été formatés, ils sont passés par le moule d'une éducation parisienne qui détone lorsqu'ils se retrouvent dans un monde clos, celui de l'usine, qui vit presque en autarcie, et où chacun a ses habitudes, où l'on sent une complicité même mâtinée de lassitude dans les rapports entre syndicats et patronat. Malgré tous ses efforts pour s'adapter, pour ne pas paraître arrogant, l'étudiant est forcément perçu comme un intrus. Il est pris à témoin et sera finalement contraint d'abandonner ses beaux principes pour faire un choix.

Trop brusquement passé de la théorie à la terrible réalité, le fils est dans une situation invivable. Il doit vivre au plus profond de son être un débat parfois perçu comme politique et lointain, qui est en fait un conflit intérieur : il doit choisir entre son avenir personnel et son sens de la justice. Qui plus est, ce dilemme vient se greffer sur une incompréhension avec son père, qui se complaît dans son statut de victime par un complexe d'infériorité.

C'est la révolte du fils contre cette auto-soumission, plus que contre tout problème économique, qui provoque la bouleversante scène quasi-finale. Le fils y dit ses quatre vérités à son père avec une crudité qui laisse hagard et choqué de s'être trouvé témoin d'une dispute de famille aussi impudique. Le coup de pied donné par le fils dans les pièces métalliques que son père tente de ramasser est un geste terrifiant, pire qu'un parricide dans sa représentation. Elle fait l'effet d'un coup de poignard pour celui qui le regarde. En le traitant presque comme un chien, le fils défie son père de se conduire enfin comme un humain, de ne pas accepter passivement sa condition. Cette scène est l'une des plus fortes de l'histoire du cinéma, elle vaut tous les témoignages. Il ne reste plus au spectateur qu'à chercher de l'air en vacillant sur ses certitudes.